编者按

科学编制“十五五”规划是今年全市的一项重要任务。市政协聚焦上海经济社会发展的主要目标指标、未来发展的重大战略问题和群众关切的重要民生问题,组织委员开展深度调研,汇聚各界智慧,提出具有前瞻性、引领性、可操作性的对策建议。政协联线今起推出“委员建言‘十五五’”专栏,专访全市各级政协委员,倾听他们对于上海科学谋划“十五五”的真知灼见。

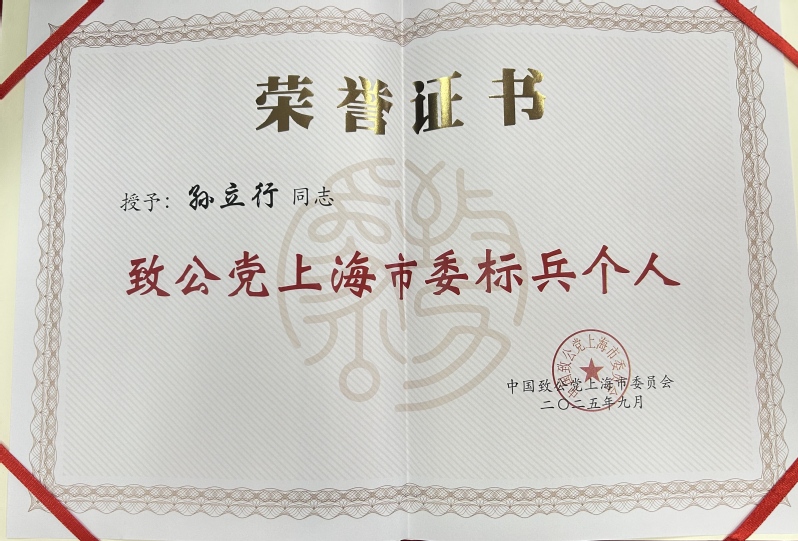

围绕深化上海国际金融中心建设,市政协委员孙立行认为,“十五五”时期上海应坚定不移走中国特色金融发展之路,着力做好金融“五篇大文章”,进一步优化资本市场投融资功能,不断增强金融服务经济社会发展的能级与质效,持续强化全球金融资源配置功能与定价能力,加快提升国际金融中心的核心竞争力与国际影响力,不断开创金融高质量发展与高水平开放新局面。

记者:不久前,国务院办公厅正式印发《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》,明确了金融服务实体经济支持高质量发展的具体路径。上海应如何做好金融“五篇大文章”?

孙立行:上海要围绕做好金融“五篇大文章”,不断提升金融服务的能力和水平。这既是赋予上海国际金融中心建设的新内涵,也是中国特色金融发展道路与西方金融发展道路的显著区别,充分体现了人民金融的鲜明特征。

科技金融在“五篇大文章”中居于首位,构建了科技引领、产业发展与金融创新三者间的高水平循环。绿色是高质量发展的底色,绿色金融支持绿色产业和项目,助力实现“双碳”目标。数字金融是数字经济时代的基础服务,成为促进创新创业、推动高质量发展的重要驱动力。普惠金融旨在促进金融资源的公平分配,缩小财富差距,支持小微企业发展,提升金融服务的覆盖面和满意度。普惠金融的发展与数字金融紧密联系,运用科技手段提高金融服务效率和可得性。养老金融有助于促进养老产业发展,能够更好满足老年人多样化的养老需求,增强养老保障能力,是应对人口老龄化问题,实现共同富裕的有效举措。

加快发展科技金融不仅有助于提升上海国际金融中心服务实体经济的创新能力,还增强了金融机构风险管理能力,对上海国际金融中心能级提升起到了关键作用。上海应充分发挥国际金融中心与科技创新中心联动发展的优势,以“开放聚能”“服务增能”“科技赋能”形成更高能级的要素市场体系,实现更高效的资源流动和配置,畅通经济“血脉”,增强金融服务经济高质量发展的能力,为深化上海国际金融中心建设奠定坚实基础。

建议构建科技金融体系,实现金融、科技与产业间的良性循环。一是加强统筹金融、科技与产业各领域的资源,促进科技企业和金融机构合作,有效化解金融支持科技创新和产业发展的供需错配,形成健康稳定的科技金融生态系统。二是完善全方位多层次的科技金融服务体系,为科技企业提供全生命周期的金融服务。推进科技保险体系建设,引导更多金融资源流向科技创新领域,加快提升科技信贷服务能力,更好满足处于不同成长期的科技企业不同的金融服务需求。三是发挥政府在畅通创新要素循环、促进科技成果转化、知识产权保护和创新文化建设及其四者循环方面的桥梁纽带作用,大力推进金融市场结构、技术创新制度、产业政策体系的改革创新与配套协同,加快构建金融、科技、产业有效耦合的生态环境。

建议探索绿色金融发展有效路径,构建全国最大的碳交易市场。大力发展绿色信贷、绿色债券、绿色基金、绿色资产支持证券、碳排放权融资等绿色金融创新产品,探索建立绿色产品国际认证标准,开展绿色产品认证,持续拓展绿色低碳国际合作新空间。针对目前协调全球气候变化和适应绿色低碳转型发展的治理框架与治理机制比较欠缺,无法满足日益增长的气候融资需求,应加强气候融资标准对接,加快气候金融产品和服务创新。建立有效的绿色金融政策协调机制和监管合作机制,推动气候融资国际合作。加快建设上海碳排放权交易市场,逐步建立与国际市场接轨的碳交易定价机制。支持境外企业参与建设碳金融市场,提升碳市场交易的活跃度和国际竞争力。加快碳期货、碳保险、碳指数等碳金融产品创新与应用,持续增强上海国际金融中心的人民币碳交易定价权。

记者:上海应如何推进高质量资本市场体系建设,实现从“数量型金融发展”到“功能性金融发展”的转变?

孙立行:强大的国际金融中心,需要建立一个具有多元化市场主体与多样化金融产品的多层次市场体系和具有足够的市场交易量与风险承受力的资本市场,实现全球要素集聚、资源高效配置、服务优质便捷。

“十五五”时期,上海打造国际金融中心“升级版”应重在完善资本市场制度建设,健全投融资相协调的市场功能。资本市场具有风险共担、利益共享的独特机制,能满足科创企业风险收益匹配要求高的融资需求。应加快建设股权并购市场,拓宽私募股权投资渠道,打通从募集、投资、管理到退出全链条,培育、引导耐心资本,吸引长期资金入市;以多层次资本市场支持创新体系,促进“科技—产业—金融”的良性循环。

上海国际金融中心能级提升不仅取决于发达的资本市场,还依赖于高能级金融机构体系。当前需要加快发展新型金融机构,培育高端服务机构,拓展金融服务覆盖面,助力提升服务全球市场的竞争力。一是加快集聚科技服务、信息服务、数据服务等各类新型服务机构,着力培育和吸引具备全球竞争力的金融服务商,建设高能级专业服务枢纽。二是推动金融机构兼并重组做大做强,打造具有国际竞争力与影响力的一流投资机构,进一步提升服务实体经济能力水平。三是补齐资产管理、财富管理、跨境支付等新型金融机构数量少的短板,形成多元化金融机构体系,打造完整的金融服务产业链与供应链。四是鼓励金融机构应用互联网、大数据、人工智能等数字技术手段,提高服务科技、绿色、中小微企业发展的能力水平,提升金融服务的包容性和普惠性。

记者:国际金融中心建设与人民币国际化紧密结合,您认为上海应如何加速人民币国际化进程?

孙立行:“强大的货币”是建设金融强国的核心要素之一,也是将上海国际金融中心建成全球人民币交易、结算、定价、创新中心的基石。当前要加快完善人民币跨境支付系统(CIPS)功能,进一步扩大人民币跨境使用。

“十五五”时期,上海要积极推进CIPS系统建设,进一步发挥人民币跨境支付主渠道作用,减少对SWIFT美元系统的依赖。目前,CIPS的使用在技术上已不是难题,只是在金融机构用户覆盖面、系统运行成本和效率尚无法与SWIFT相比。截至2023年年末,我国人民币跨境支付系统(CIPS)的参与机构总数扩大至1484家,而接入SWIFT系统的全球金融机构达11000多家。SWIFT在2021年处理的交易金额为1830万亿美元,而CIPS在2022年的业务额不足100万亿元,两者业务规模差距较大,因而当务之急是扩大CIPS参与者,不断增加交易量,同时加快人民币跨境支付系统的技术升级和优化,提升交易速度,降低交易成本,提高人民币结算便捷性,使业务网络变得越来越大。

加快建设高效支付清算体系,不断完善金融基础设施,进一步提升上海国际金融中心的全球人民币计价结算功能。鼓励更多境外金融机构加入CIPS系统,建设具有吸引力与竞争力的国际支付渠道。持续提高CIPS系统对跨境金融、离岸金融业务发展的支持能力,积极推动在能源、贵金属等大宗商品交易中采用人民币计价结算,不断扩大“上海价格”“上海标准”的国际影响力,进一步提升人民币定价能力和话语权。不断拓宽人民币跨境支付使用场景,支持跨境电商人民币结算业务,实现跨境电商业务从现在的美元标价转向美元与人民币双币标价。积极尝试运用区块链技术,拓展CIPS系统全球网络覆盖,打造一个新型电讯传送和多币种清算合一的系统。上海国际金融中心还可在CIPS系统里构建一个专门服务于“一带一路”跨境人民币清算的模块,增强服务共建“一带一路”和全球人民币离岸市场发展的能力。率先推进“一带一路”重点区域的跨境人民币交易,不断扩大人民币网络效应。

来源:政协联线, 2025年04月08日,作者:政协联线记者 游思静 刘子烨