一、国际外包的特征与经济学解释

美国从事外包问题研究的专家Michael Corbett认为:“外包指大企业或者其他机构把过去自我从事(或预期自我从事的)工作转移给外部供应商”[1] ,经济学家Besanko等人把外包定义为“很多传统(内部)功能由外部承包商来完成。于是,组织不仅通过内部协调,而且要企业维持长久联系纽带的供应商和销售商等外部协调方式。” [2] Grossman和Helpman认为“我们正生活在一个外包的时代。企业正在将越来越多的活动外包出去,从产品设计到装配,从研究与开发到市场营销、分销和售后服务。有的企业走的更远,已经成为‘虚拟’(virtual)制造商,仅仅从事设计而不从事制造。”[3]

1. 外包的经济学解释

将外包在企业经营战略层面上升到经济学理论,首先需要引入分工理论的框架加以界定和研究,外包是企业将内部分工转换为社会分工,其内部机制则在于交易成本,用交易成本较低的市场交易替代交易成本较高的企业内交易,外包的大量产生使得一个更加细分的市场分工体系得以建立。其次,企业资源管理战略也是一个重要的理论视角,它强调企业具有到企业边界之外谋求更有效率的资源的动机,通过对外部这类专业化资源的整合,外部具有优势的资源,达到降低成本、提高效率的目的,通过市场纽带的外部化方式来弥补企业内生在专有性资产上的不足,是企业优化资源管理的策略选择。这个视角是对外包的交易成本理论的一个补充,进一步就“自制还是购买”(Make or buy)外包原因的本质动因给予了解释。上述两个视角的结合也适用于外包双方跨越国界的情形,即国际外包的情况[4]。在国际外包情形下,外包固有的寻求成本优势的动机依旧存在,而国际外包特有的跨国公司战略意图使得“市场化“与”内部自制“之间的选择在更广的地域中实现相机抉择,即将原先企业边界内的分工合作协调关系转移到企业的边界外——国际市场网络内。但需要强调的是,”市场化“纽带的外包与纯粹的国际采购之间是有区别的。国际外包双方的关系相比纯粹的跨国市场交易更加紧密,彼此之间的信息和知识交流也更甚于一般的市场合作伙伴。

2. 国际外包的分析视角

除此以外,产业组织层面上的模块化价值链治理方式也是认识并分析国际外包在生产国际化平台中作用的重要视角,以此为出发点,国际外包可以界定为“企业某种产品(服务)生产过程内部特定工序或流程转移到另一国家(经济体)企业完成,从而使企业内部工序流程在原先价值链内部的协调转变为与无股权纽带的别国企业之间的市场交易”。这个微观机制投射到企业价值链上,其作用体现为使生产供应系统的投入产出价值增值关系在组织结构和空间分布上扩展为全球供应链或供应网,通过合同方式转移某些环节区段的活动或工作在全球“寻源”(sourcing)机制下谋求供应链的最佳区位安置。因此,国际外包客观上构建了跨国企业在全球范围内非股权纽带模式的价值链。

国际外包在企业国际化战略实务中的内涵是“雇请一个外部公司在另外一个国家执行商业功能,提供外部服务业务”。相关的实践活动与企业“业务剥离”类似,但是外包活动涉及的环节(工序)仍在企业的价值链内,而“业务剥离”则意味着放弃某一类产品(或者部分环节)的整体产出活动,价值链由此断裂,而外包战略并未切断价值链,是通过外部化的模式继续维持,从这个意义上看,国际外包是企业价值链通过安置于全球不同区位而得以维持并实现效率的改善。例如,IBM公司将其PC生产部门整体出售给联想集团,也许IBM今后还会从联想购买PC产品及服务,但这不是国际外包,而是整体业务剥离。而花旗集团将其后台呼叫中心(Call Center)从新泽西转移到印度,由当地公司来负责完成。在这个过程中,花旗依然为客户提供服务,只不过服务过程中呼叫中心这一环节并非由花旗集团自己完成而是由印度公司来完成,这就是典型的国际外包(国际服务外包)。

国际外包的主体是跨国企业,跨国公司全球战略安排因而构成外包行为意愿的出发点,微观层面上它是跨国公司实行竞争力战略的一个选择,宏观层面上既体现为国际贸易结构性演变的动力,因此,我们需要从国际经济学的视角分析国际外包的定位也在产业国际化进程中发挥强化国际生产体系内在机制的作用。因此,国际化经营行为中的一个选择,外包微观活动构成宏观上生产片段化(生产分离)模式。

二、 国际外包与企业离岸生产模式图谱——比较分析

由于国际外包的发包方是将业务转移到本国之外,因此在更多的场合国际外包被成为“离岸”外包(offshore outsourcing),典型的例子就是印度承接的信息服务外包,基本上接受欧美国家订单,成对对方软件设计和数据录入的工作。而中国目前承接的跨国外包与沿海地区制造业“三来”形式的加工贸易有密切关系,后者既包括跨国公司母国与在华分支机构之间的委托生产,后者获得母国的加工生产订单,也包括在华分支机构(分公司或者子公司)进口跨国公司其他地区子公司的中间件,加工组装后直接出口,这些活动都贡献于中国中间产品进出口,在统计上归于加工贸易,但是,这些活动不属于严格意义上的离岸外包[5],而是归于离岸生产范畴,可以说,离岸生产包含离岸外包,但是离岸外包不一定就是离岸生产。

1. 企业多元离岸模式的图谱

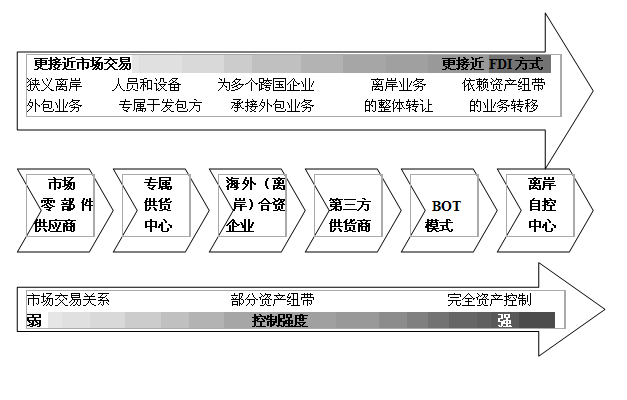

为了进一步阐述国际外包的属性,我们需要引入企业多元化的“离岸”模式,以完全市场化和企业自控为两端分解六种“离岸” 经营模式,这个“离岸模式图谱”(图1)体现了当前跨国企业国际化经营战略路径选择的范畴,其中外包是作为离岸模式的实现手段,以图谱左端完全市场纽带的离岸方式为外包模式的起始,向右其他五种模式的次第展开都包含外包不同程度的参与,直至图谱最右端作为“企业自制”选择为动因的自控中心模式,实现由外包到直接投资模式的完全转换。这个演化进程伴随着企业(主导企业,一般是发达国家企业)对相关生产工序的控制强度由弱到强,在下的形态模式则基本上是依赖直接投资的载体,因此,这个图谱中实际上成为国际生产体系微观实现方式的一个梳理,而外包和对外直接投资则以不同程度的参与成为生产国际化的模式,也帮助我们认识外包离岸模式图谱的分析,也帮助我们认识国际外包与直接投资的是并探悉外包在从这多类深入分析需要我们引入企业的离岸模式,与跨国公司成本导向型对外直接投资的战略选择之间也存在着交叉。

为了对国际外包在生产国际化中的定位作进一步剖析,我们将国际外包置于跨国企业的多元离岸模式中探悉国际外包在企业战略实务中的表现形态及其在企业国际化决策中的定位(图1),这个图示将帮助我们认识国际外包的属性以及在在国际生产体系变革中的作用。

根据企业与合作伙伴的资产和管理纽带的强度,我们可以归纳出六种6种模式,分别是直接(外部)供应商(Supplier Direct)、专属供应中心(dedicated center)、离岸合资企业(Joint Venture)、第三方供应(Third Party Transparent) BOT模式(Build-Operate-Transfer)以及离岸自控中心(Captive Center)。

图 1 企业国际化经营战略的六种离岸模式

2。 外包

上述六种离岸模式从左至右呈现离岸方式从高度市场化到高度资产控制的渐变形态,对应于前面有关企业外包决策过程中关于“自制”抑或“外购”的本质性权衡。这个选择不仅取决于特定生产经营活动的属性,也取决于合作伙伴的要素拥有。上述六种离岸模式中的一个特殊情况是离岸自控中心,它处于完全资产控制的最强一端,这个模式一般是通过跨国公司母国在发展中国家(往往具有重要的区位优势)的直接投资而实现的,跨国公司对该类中心拥有股权,因此它相对于外包模式而言是资产纽带下的离岸生产载体,也被称为全资自控中心(captive 或者captive centers),它从跨国公司母公司承接的工序转移往往是增值程度较高的研发和新产品开发业务。根据离岸外包的界定,这类中心的功能应归于跨国公司内部的跨境外包,不属于狭义的离岸外包,但是这类自控中心因为获得母公司的注资和一定程度的技术转移,并从承接母国外包业务过程中获得外包管理和客户渠道,也开始尝试承接其他跨国公司的离岸业务,甚至是东道国当地企业的外包业务,逐渐成为非专属性的离岸外包中心[6]。在信息电子产业和其他若干竞争比较激烈的制造业,这类中心往往随着制造能力的扩大而从母公司剥离出来或者分拆出来,成为独立运作的国际外包服务公司,在行业往往是独立组件和中间品供应商或是委托制造商,部分中心在事实上发展为行业内领先品牌商的联盟伙伴。

上述离岸经营的多元模式描绘的是企业离岸模式由完全市场纽带下的离岸模式向企业投资(内部化模式)载体的另一极端延伸的序列。在国际化经营实践中,这六种模式涉及的生产工序体现为由跨国企业劳动密集型的工序到技术和知识密集型工序的切换,即越靠左端,越趋于加工和零部件生产,越靠右端则越趋于研发和新产品开发环节。

作为领先型跨国品牌商的重要联盟伙伴,它的所承担的价值链环节也在这个过程中逐步从单纯的加工制造向系统组装或者参与产品设计活动发展,这个过程在电子通讯产业非常常见,体现了价值链的区段安置从“企业边界内”到“企业边界外”的延展过程,从上图的离岸模式的演进图谱看,企业内部工序治理结构也经历了一个从“非资产纽带”到“资产纽带”的发展序列,而目前在信息技术产业为主的新兴高技术产业中,以新技术研发为导向的跨国企业联盟又成为产业组织形态中非常活跃的组成部分,这意味着国际生产体系内“非资产纽带”合作模式又呈现一定的活力。这个动态特征使我们对于外包在“市场(外部化)vs企业(内部化)” 这对矛盾体下的资源管理和价值链组织方式中变革中发挥的作用有更加深入的认识。

三、国际外包与国际生产体系变革——国际分工理论视角

根据上述企业多元离岸模式的描述,六种离岸模式的实践跨越了从外包到直接投资,即非股权纽带到股权纽带的生产国际化主要载体。虽然在双方合作方式及其产业后续效应上存在着差异,但就最终支付结果看,这六种模式从最终交付上都构成跨境的贸易,不仅增加国际贸易总量,而且对其中中间品贸易的比重增长有直接的因果关系。就建立在资产纽带上跨国公司自控中心模式而言,其贸易结果也贡献于中间品国际贸易的扩大,但它是企业内跨境贸易的一种安排,不属于严格意义上的国际外包。

1. 国际外包的

在了解上述六类离岸模式特征的基础上,结合当代国际分工理论以及在此基础上延伸出来的企业国际化经营规律的梳理,对于国际外包的宏观意义,我们需要重点关注两个方面。首先是跨国企业的“归核化“战略导向,近10年来,发达国家企业纷纷将内部非核心业务向企业边界之外进行转移,客观上形成这些生产环节(工序)通过外包方式实现“外部化”路径,是企业价值链国际化安排的一种创新。这在创新周期的缩短、模块化组织形态发达的信息电子产业内尤其活跃,后者则是当代国际生产体系变革的动力。其次,发展中国家参与国际生产体系的能力建设使得国际生产体系机制建设更加顺畅,以新兴市场为代表的一批发展中国家在信息技术产业和部分现代服务产业上的要素优势,以及建立在“干中学”机制上的模仿效应使得他们有能力力成为合格的外包承接方。通过这个路径更加快速并更加灵活地参与到国际生产体系的变革之中。相关的发展中国家企业通过这些业务,既弥补由于资金技术不足而导致的发展瓶颈,也提升国际化经营水平,从发包企业那里获得管理和技术上的外溢效应。这两个层面共同推进当代国际生产体系“生产分离“趋势的强化,而产业层面上则引发价值链治理结构的模块化形态。这个趋势与FDI载体的资本为纽带的分工进程相并行,共同构成目前片断化的国际产业转移的推动力。

进一步就国际外包与对外直接投资对于国际生产体系变革的意义,需要我们结合当代国际分工的机制加以深入分析。对此,以产品内国际分工的动因为目标的三维机制分析帮助我们给予一定的解释,有助于我们认识国际外包在国际生产体系中的角色。产品内分工形态下的三维机制涵盖了合区位(Location Dimension)、所有权(Property ownership Dimension)、交易机制(Transactional Dimension)的三个关键点(金芳,2005)[7],揭示了跨国分环节生产的决定机理和影响。在这个分析的框架下,外包的属性从所有权维度下表现为非所有权联系的典型情况,相对于跨国公司通过国际直接投资对当地企业享有所有权的情景。所有权维度包含从全资控股到部分控股,直到不具备股权,外包则是最后一种情况的是不享有股权,即非股权纽带的极端情况。这种情况与跨国公司股权纽带的生产链(chain of production)相伴随,都是实现价值链国际分段设置的途径,共同构成全球生产一体化的动力。由于传统意义上对跨国生产的分析是以股权控制为隐含前提,无需在所有权维度中作具体区分,跨国公司总是倾向于保持对整个生产链的控制,以保护产权技术和专利。但是产品内国际分工的新动态在横向和纵向的非股权的海外分包安排上得以延伸,以此为微观动力的产品内贸易是当代国际生产转移的新兴模式。

三、国际外包与对外直接投资

对于当代国际生产体系的变革,与国际外包相并行的另一股动力就是跨国公司的对外直接投资,代表着股权纽带的产业转移,当前则更鲜明地呈现以部分工序为对象的“片段化”产业转移形态。两股动力共同构成当代生产国际化进程中“生产分离”形态的重要动力。

它与国际直接投资在国际化生产进程的情景下的区别,可以从跨国企业全球化经营的所有权维度来加以认识,所有权维度是包含从全资控股到非股权联系的各类所有权安排的一个标尺,意味着国际化生产情况下跨国企业对相关生产(服务)区段通过产权加以控制的程度。国际直接投资属于股权联系下的控制方式,是跨国企业以股权投资控制所有权参与经营为根本目的,而国际外包则是非股权方式的生产链分段安排,这个安排在大多数情况下是落实于价值链的纵向安排,即垂直分工区段的国际化设置。从控制强度度看,以所有权纽带实现的控制强度更大,跨国企业一般在价值链高端,即研发环节应用这个模式,而在价值链低端,即组装和加工环节应用国际外包这个模式。有学者的研究表明认为,相比于国际外包作为非跨国界的企业外包,相比跨国企业以对外直接投资方式推进的国际生产活动,两者的本质性区别在于所有权纽带的有无,国际外包的合作双方不具备资本纽带,与跨国公司投资设立子公司为代表的企业国际化行为是资产纽带(股权纽带)的国际化经营方式,在全球要素配置战略效应上相对具有长期性,而外包则具备先期投入少,灵活性大和风险较小的特点。在电子通讯和计算机制造业等工序“可分性“比较强的产业领域发展活跃。下表从是在宏观层面上对服务业外包与服务业国际直接投资相关特性的比较(见表2)。

表2 国际化生产的两种微观模式:国际外包与跨国直接投资的区别

国际外包 | 跨国直接投资 | |

提供方式 | 双方以跨国的市场合约方式实现 | 通过直接投资实现服务功能的转移 |

需求与供应方的关系 | 以非股权方式为纽带 | 建立在股权纽带的企业载体上 |

贸易决策的影响因素 | 受相关市场结构属性,以及双方在谈判中优劣势的相对情况的影响 | 更多地受企业内部的要素组合的影响 |

在跨国公司本地导向供应链发展战略中的地位 | 围绕着生产(服务)技术和管理要求的技术转让、人员培训等活动,但是比一般市场交易行为更加密切和更为长久 | 长期投资关系包含的资本和人员纽带 |

技术创新带来的生产可分性为跨国公司在全球范围内谋求要素筹供效率的最大化创在了条件,而外包相比对外直接投资的便利与灵活性以及相对低风险特征成为企业在低技术环节转移上的选择。这个纽带下的全球供应商、分包商与跨国公司海外投资企业以及非跨国公司系统内其他关联企业共同组合成跨国生产网络。而企业内在不断寻找低成本供应者的动机导致发包企业扩大选择的地理范围,引发外包的环节和项目的增加,构成企业生产重组的微观动力。

国际外包的接包方和对外直接投资的东道国获得的效应也给考察两者的区别提供了一个视角,其中需要注意的是,作为承接外包主体的发展中国家企业也通过外包活动实现经营和技术能力上的升级,其中一个表现就是从单纯为一家跨国公司承接外包发展为专门为外国企业承担特定产品制造业务的企业,成为整个产业内跨国公司网络化体系内的合同制造商和合同服务供应商,与一般外包的不同之处在于:首先,合同制造商本身也是跨国公司,由于需要承担多项国际业务并加以协调,因此在国际化经营能力上上了一个台阶,而且往往再向其他企业外包,后者成为二级外包承接商,成为外包体系内部复杂化和多极化的推动力;其次,合同制造商基于自身的制造经验,以及一定的技术投入,已经尝试根据其主要客户的要求联合开发新产品甚至独立承担开发任务,已经进入了价值链的高端,尽管在产品品牌上还是使用客户的品牌,但是已经在普通贴牌阶段有所提高,成为跨国公司网络内关联更为牢固的供应链合作伙伴,有的还承担与产品制造相关物流和订购服务功能。这对于生产体系变革的意义是非常重大的。

在现实中,而就承接外包的东亚和拉美发展中经济体而言,其外向型经济的配套政策对国内企业承接发达国家的外包构成积极的激励,成为推动其电子信息、机械加工以及汽车产业的一个动力。二十世纪八十年代以后,东亚“四小龙”基本实现产业结构的高度化,为专注于新产品的开发而把部分劳动密集型工序转移到境外,推动了第二波国际制造业产品外包的浪潮。而我国东南沿海地区的企业则凭借此时恰好开始了改革开放的历程,通过实行经济特区和吸引外资的政策,大力发展加工贸易,成为国际生产体系转移过程中制造业外包的主要承接国。

参考文献

[1]程新章.企业垂直非一体化----基于国际生产体系变革的研究[M],上海:上海财经大学出版社,2006.

[2]对外经贸大学国际经济研究院课题组.国际服务外包发展趋势与中国服务外包业竞争力[J].国际贸易,2007(8):19-28.

[3]干慈江.接包方视角小的全球IT和ITES离岸外包---跨国服务商与东道国因素研究[M],北京:经济科学出版社,2007.

[4]金芳.产品内国际分工及其三维分析[J].世界经济研究.2006(6):4-9.

[5]金芳.世界生产体系变革的当代特征及其效应[J].世界经济研究,2007(7):3-8.

[6]卢峰.服务外包的经济学分析:产品内分工视角[M],北京:北京大学出版社,2007.

[7]Antras .P and Helpman E., Global Sourcing, NBER Working Paper, No.10082, 2003

[8]A.T.Kearney, "The Changing Face of China:

[9]Dunning , H , 1998 , “The Eclectic Paradigm of International Production : A Restatement and Some Possible Extensions”, Journal of International Business Studies , Vol.19 , No. 11

[10]Feenstra, Robert C. and Gordon H. Hanson.,1995,"Foreign investmnet, Outsourcing and Relative Wages",NBER Working Paper, No.5121

[1] Corbett, Michael, Dispelling the Myths about Outsourcing, Fortune, May 31, 2004. 转引自卢锋《服务外包的经济学分析:产品内分工视角》北京大学出版社,2007年12月

[2] Besanko, David, David Dranove and Mark Shanley, Economics of Strategy, John Wiley & Sons, Inc., 1996. 转引自卢锋《服务外包的经济学分析:产品内分工视角》北京大学出版社,2007年12月

[3] Grossman, G. and Helpman, E., Outsourcing in a Global Economy, NBER Working paper No. 8278. January 2002.

[4] 在现有文献和企业实务中的另一提法是离岸外包(offshore outsourcing),相对于在岸外包(onshore outsourcing),“在岸外包”是发包方与承包方是同属特定国家企业的情况,如果服务发包方与承包方是不同国家企业,对发包方而言就是“离岸外包”。这个提法强调站在发包方角度的外包,而国际外包则界定为外包在不同国家企业间发生的情况,相对淡化发包与接包方的视角,本文考虑到论述国际外包总体效应的需要,使用国际外包的提法。参见卢锋,“我国承接国际服务外包问题研究”,经济研究[ J], 2007年第9期。因此本课题倾向于使用国际外包的提法,也不偏向与发包方与接包方任何一方。

[5] 狭义的离岸外包是指双方分属不同国家的企业,接包方企业承担另一家企业价值链内特定的工序(环节),因此在华跨国公司承接母公司转移来的制造加工活动从严格意义上不属于离岸外包,而是跨国公司国际投资战略的一个形式。

[6] 从离岸外包定义看,自控中心承接母公司外包服务不符合离岸外包在不同国家企业间发生的情况,因此不属于狭义的离岸外包,但是由于符合跨境的部分业务(工序)的转移,因此在相关文献中被归入广义国际外包的范畴。

[7] 金芳,产品内国际分工及其三维分析,世界经济研究[J],2006(6):4-9